Das richtig falsche Neujahrsgebet

Mittwoch, 01.01.2025

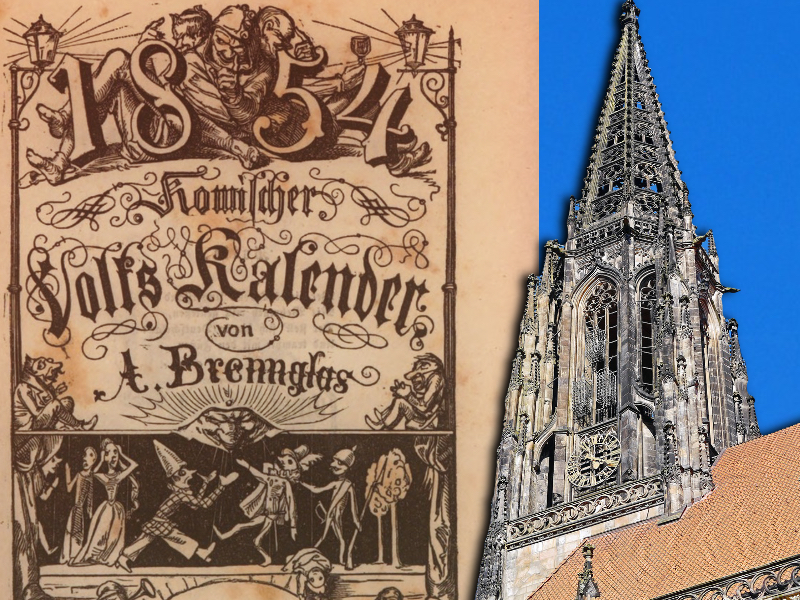

Komischer Volkskalender von 1854 und der Turm von St. Lamberti / Collage KIP

Tausendfach wurde und wird es zitiert. Das legendäre „Neujahrsgebet des Pfarrers von St. Lamberti“ in Münster, über das die ganze Welt bis heute schmunzelt. Dabei ist es eine Fälschung – das Original wird 170 Jahre alt. Doch ganz falsch ist es nicht ….

INFO: Immer wieder wird es nachgedruckt, gepostet und erreicht so immer noch unzählige Menschen: Das legendäre „Neujahrsgebet des Pfarrers von St. Lamberti“. Es ist mit dem Jahr 1883 datiert und soll vom damaligen Pfarrer der berühmten Lambertikirche im Herzen von Münster, Hermann-Josef Kappen, stammen. Geboren am 18. November 1818 in Münster, besuchte er 1830-1837 das dortige Gymnasium und nahm das Studium der Theologie an der Akademie Münster auf. Nach der Priesterweihe 1841 war er 1842-1843 Vikar, zweiter und später erster Kaplan und seit 1855 Pastor in Münster. Seit 1842 arbeitete er für das von Conrad Theissing (1798-1873) in Münster herausgegebene und redigierte „Sonntagsblatt für katholische Christen“ und war 1852-1861 verantwortlicher Redakteur des neben dem „Westfälischen Merkur“ und dem Paderborner „Westfälischen Volksblatt“ einflussreichsten Blattes im katholischen Westfalen.

1871 wurde der streitbare Publizist und Autor zahlreicher weiterer Schriften auch zum Stadtdechanten ernannt, 1884 zum Ehrendomkapitular und 1891 zum päpstlichen Hausprälaten. Er starb am 28. Januar 1901 in Münster. 1882 hatte er sich maßgeblich für den Neubau des Turms der St. Lamberti-Kirche am Prinzipalmarkt eingesetzt, der nach dem Vorbild des Freiburger Münsterturms errichtet wurde. Sein für die Predigt im Neujahrs-Gottesdienst oder einen angeblichen Neujahrsempfang 1883 in der Kirche St. Martini et Nicolai zu Steinkirchen verfasstes Neujahrsgebet ist erfrischend wie eh und je. Der Text lautet:

„Herr, setze dem Überfluss Grenzen / und lass die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen, / aber auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort / und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit / und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche, die im öffentlichen Leben wohl tätig, / aber nicht wohltätig sind.

Lehre uns die Einsicht, wer reich im Portemonnaie ist, / ist nicht immer reich auch im Herzen.

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch / und den Deutschen eine bessere Regierung.

Lass uns sagen, was wir denken / und lass uns tun, was wir sagen.

Also lass uns das auch sein, / was wir sagen und tun.

Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, /

aber - bitte - nicht sofort. Amen.“

Der wahre Autor: Allerdings handelt es sich bei der Zuschreibung dieses Gebetes, das am 16. Januar 1997 in gekürzter Version sogar im Deutschen Bundestag vorgetragen wurde, um eine Fälschung. Das war im Januar 2023 der Befund der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen. Sie deckte auf, dass der Verfasser der Berliner Schriftsteller und Verleger Georg Adolf Theodor Glaßbrenner (1810-1876) gewesen sein muss: „Die Spurensuche nach dem tatsächlichen Ursprung führt vielmehr ins Berlin des späten Vormärz, genauer: in die Jahreswende 1847/48 – und zu einem Text, der noch kein Gebet, sondern säkulare Prosa war und auch deutlich schärfere, vorrevolutionäre Botschaften vermittelt hat. Wer wann daraus das Plagiat des „Neujahrsgebetes“ fertigte, ist unklar“, so der Verfasser Gisbert Strotdrees, der dem Thema bereits 2016 nachgegangen war. Sein erste Annahme, nach der das Poem aus dem Jahre 1854 stammte, ist inzwischen revidiert: Die Spuren gehen nach seinen Forschungen sogar auf das deutsche Revolutionsjahr 1848 zurück. Der Ursprungstext in der Erstausgabe seines Kalenders für 1848 ist danach dort aber noch in durchgängiger Prosa formuliert. Erst aus der vor 170 Jahren veröffentlichten Version wurde eine aus rund 70 Wunschsätzen zusammengestrichene christliche Anrufung an den göttlichen „Herrn“, ein sakrales Gebet. Der Wortwitz und die Polemik sind jedoch geblieben.

Der Autor Georg Adolph Theodor Glasbrenner, seit 1827 publizistisch tätig, handelte sich mit seiner politischen Satire und preußenkritischen Haltung einigen Ärger ein. Als demokratischer Revolutionär 1848/49 musste er seine Heimat verlassen: Der aktive Freimaurer ging nach Hamburg, wo er ab 1850 eine humoristische Zeitschrift herausgab, und kehrte nach Berlin zurück, wo er ab 1868 die Berliner Montagszeitung herausgab. Seine Grabstätte in Berlin-Kreuzberg ist Ehrengrab des Landes Berlin – Glassbrenner, der auch unter dem Pseudonym „Brennglas“ veröffentlichte, gilt u.a. als „Vater des Berliner Humors“.

Auch wenn die Umstände der „Derzeit deutet alles darauf hin, dass das „Neujahrsgebet des Pfarrers von Lamberti“ – mit eben dieser Zuschreibung auf den münsterischen Geistlichen und auf das Jahr 1883 – in den 1990er-Jahre in die Welt gesetzt worden ist“, resümierte Strotdrees: „So scheint es am Ende, als sei die Liste der urban legends, der frei erfundenen modernen Märchen, um ein schillerndes Stück länger geworden. In dieser Liste ist bekanntlich „dem Überfluss keine Grenzen gesetzt“.

Der komplette Text des Neujahrsgedichts von Adolf Glasbrenner ist hier erschienen.